|

Митрополит Ростислав (Девятов). Жизненный путь и педагогическая деятельность митрополита Никифора (Асташевского Н.П.) Ростислав, митрополит Томский и Асиновский ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИТРОПОЛИТА НИКИФОРА (АСТАШЕВСКОГО Н.П.) (Труды Томской духовной семинарии.Сб.2.- Томск:Томская духовная семинария.2013.С.57-74). В статье на основании архивных материалов дается обзор жизни выпускника Томской духовной семинарии митрополита Никифора (Асташевского). Особенное внимание уделяется ранее мало изученной его педагогической деятельности в качестве преподавателя Томской духовной семинарии, ректора Красноярской и Тобольской духовных семинарий. |

установлена памятная доска митр.Никифору Асташевскому в с.Курбатово.

22 сентября 2019

Никифор (Асташевский) (1848 – 1937), митрополит Новосибирский и Барнаульский в миру, Николай Петрович Асташевский, родился 15 (27) мая 1848 года в селе Курбатово Ряжского уезда Рязанской губернии.

Отец владыки Никифора, священник Пётр Иванович Асташевский, был рукоположен в 1830 г. и проходил служение в церкви Косьмы и Дамиана Асийских (ныне храм Рождества Пресвятой Богородицы) села Курбатова Ряжского уезда. В 1853 году, по призыву епископа Томского и Енисейского Парфения, перешёл на служение в Томскую епархию. Таким образом, и его сын Николай становится сибиряком.

В сентябре 2019 года в селе Курбатово Кораблинского района Рязанской области установлена памятная доска Никифору Асташевскому: «В сем святем храме Рождества Пресвятой Богородицы принял крещение уроженец с. Курбатово, выдающийся иерарх Русской Православной Церкви Никифор (Асташевский), митрополит Новосибирский и Барнаульский (1848 – 1937)».

НИКИФОР (АСТАШЕВСКИЙ)

ПЕРВЫЙ НОВОСИБИРСКИЙ АРХИЕРЕЙ

Никифор(Асташевский) (1848 — 1937), митрополит б. Новосибирский и Барнаульский

|

|

Митрополит Новосибирский Никифор (Асташевский) |

В миру Николай Петрович Асташевский, родился 15(27) мая 1848 года в селе Курбатово Ряжского уезда Рязанской губернии в семье священника. В 1854 году отец Николая Петровича по призыву епископа Томского и Енисейского Парфения перешел на служение в Томскую епархию.

Отец владыки Никифора священник Петр Иванович Асташевский был рукоположен в 1830 г. и проходил служение в церкви Косьмы и Дамиана с. Курбатовское Рязанской епархии. 24 ноября 1854 года он перешел в Томскую епархию, где служил сначала в Ильинском храме с.Панкрушихи Колыванского уезда (1854-1856), в Никольской церкви с. Осиновые Колки Каинского округа (1856-1859), а затем в Спасской церкви с. Спасского того же Каинского округа (1859-1882). В 1882 году вышел за штат. Скончался в 1894 году. Мать митрополита Никифора звали Евфросиньей. (См. ГАТО.Ф.170.Оп.3.Д.3169.Л.18-23,46)

Учеба. Преподаватель Томской духовной семинарии

Окончил Томскую духовную семинарию [1]. По окончании в 1874 году Казанской духовной академии со степенью кандидата богословия, был назначен на должность преподавателя Томской духовной семинарии по кафедре философских наук (логики, психологии, дидактики, начальных оснований и краткой истории философии).

Ревизовавший Томскую духовную семинарию в 1876 году член Учебного комитета при Св. Синоде С. Керский писал в отчете: «Преподаватель психологии, обзора философских учений и педагогики Асташевский — умный и деятельный наставник. С характером изустных его объяснений я ознакомился прежде всего на уроке психологии и пришел к самым выгодным для наставника заключениям о его природных способностях и научных знаниях» [2]. Однако другой ревизор, Миропольский, в 1881 году, отмечая достоинства Асташевского, говорил, что его лекции не всегда понятны и доступны ученикам, а их усвоение затруднено по «малогласию» преподавателя. Николай Петрович, вероятно, учел замечания Миропольского и скорректировал методику преподавания. Следующий ревизор Учебного комитета Докучаев в 1893 году дал ему исключительно положительную во всех отношениях характеристику: «Он сведущ в предметах своей специальности и следит за современным положением немецкой литературы по психологии, дидактике и методике. Объяснения уроков ведутся преподавателем основательно, и вообще дело у него ведется правильно и с достаточным успехом»[2].

Кроме аудиторных лекций, как преподаватель педагогики и дидактики, руководил практическими занятиями воспитанников сначала в воскресной школе при семинарии, затем в образцовой школе. По благословению епископа Томского Макария (Невского) проводил также практические занятия по дидактике в церковно-приходской школе при архиерейском доме. Не отличался отменным здоровьем, часто болел, особенно в начальный период своей службы, из-за чего часто пропускал уроки.

В 1880 — 1897 годах преподавал по совместительству педагогику в Мариинской женской гимназии города Томска.

С 1874 по 1879 год состоял членом педагогического собрания, в 1883 — 1884 годах — членом распорядительного собрания Правления семинарии. С 1884 по 1890 год был делопроизводителем Томского епархиального училищного совета.

Составитель Устава Попечительства о нуждающихся воспитанниках Томской духовной семинарии, с 1887 по 1897 год — член Правления Попечительства.

Руководил учителями церковно-приходских школ на педагогических курсах в Томске в ноябре 1895 года и в августе 1897 года.

2 июля 1897 года был избран почетным мировым судьей города Томска. Статский советник.

Служение в Енисейской епархии

Указом Св. Синода от 22 августа 1897 года назначен на должность ректора Красноярской духовной семинарии. 18 сентября этого же года был рукоположен во священника в безбрачном состоянии епископом Томским Макарием в домовой церкви Томской семинарии в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник», 21 сентября возведен в сан протоиерея по должности в домовой архиерейской Крестовоздвиженской церкви. 25 октября 1897 года прибыл в Красноярск.

13 декабря 1897 года утвержден в должности председателя Енисейского епархиального училищного совета. 15 декабря назначен цензором «Енисейских епархиальных ведомостей».

Временно преподавал в семинарии библейскую историю в 1897-1899 годах; основное богословие в 1898-1899 годах; догматическое богословие в 1899-1900 годах; Священное Писание в VI классе семинарии с 16 августа 1900 по крайней мере до 1906 года; немецкий язык в 1901 году; церковное пение в старших классах семинарии в 1900-1901 годах, во всех классах — с ноября 1903 по ноябрь 1904 года и с ноября 1905 года по сентябрь 1906 года. По выражению одного из семинарских воспитанников, «воистину любитель пения и любитель страстный», отличный педагог, не признавал неспособности к пению, всегда говаривал: «разговаривать умеете, значит, можете и петь» [3]. Руководитель занятий по церковному пению на краткосрочных педагогических курсах для учителей и учительниц церковно-приходских школ Енисейской епархии в 1901 году [4].

С 1898 года — товарищ председателя, с 30 января 1903 года — председатель Совета епархиального Богородице-Рождественского братства. С 7 июня 1902 года — председатель Правления Общества святого князя Александра Невского для вспомоществования нуждающимся учащимся в духовно-учебных заведениях города Красноярска, непременный член от семинарии. Член Енисейского епархиального комитета православного миссионерского общества, член Енисейского отделения Императорского Православного Палестинского общества (с 1898 года).

1 июня 1900 года утвержден председателем хозяйственного строительного комитета по постройке каменных зданий для Красноярской духовной семинарии.

Председатель первого общеепархиального пастырского собрания духовенства Енисейской епархии (1909 год). Решительно высказывался за устройство в епархии церковно-приходских советов [5], предлагал открывать при церквах епархии гомилетические библиотечки. С декабря 1909 года — председатель епархиальной проповеднической комиссии [6].

С 30 марта 1912 года — председатель Правления Енисейского церковно-историко-археологического общества [7].

Стараниями и хлопотами о. Николая были выстроены новые каменные здания для семинарии. Воспитанники отзывались о нем как о кротком, по-отеческий ласковым начальнике, добром советнике и отзывчивом помощнике.

Назначенный в 1913 году на Енисейскую кафедру епископ Никон (Бессонов) стал настаивать на оставлении о. Николаем должности ректора семинарии по собственному желанию. В поданном прошении протоиерей Николай писал: «Я желал бы продолжить свою службу, полагая, что мое участие в жизни семинарии и духовном устроении епархии не бесполезно. Но если Вы требуете, чтобы я оставил службу, я должен исполнить начальственную волю, присовокупляя, что я считаю долгом искать высшего духовного суда и просить оный суд разобрать наши дела семинарские и епархиальные, и наши вины» [2]. 12 декабря 1913 года им была отправлена телеграмма на имя обер-прокурора Св. Синода: «По требованию владыки я должен подать прошение об увольнении от должности ректора. Готовый исполнить волю владыки и высшего духовного начальства, считаю долгом службы просить Ваше Высокопревосходительство обратить внимание на Енисейскую епархию, ждущую успокоения и спасения от Петербурга. От страшного гнета епархиального управления в семинарии корпорация в унынии. Лучшие силы оставляют службу. Осенью двое лучших преподавателей перешли в министерство. Другие готовы покинуть семинарию при первой возможности. Распоряжением владыки помимо Правления назначены в семинарию секретарь и эконом из лиц, правлению несимпатичных. С учениками владыка ласков, с начальством — строг и грозен»[2].

15 января 1914 года был освобожден от обязанностей цензора епархиальных ведомостей.

В этом же году в Красноярск был направлен с ревизией член Учебного комитета при Св. Синоде П.Ф. Полянский (будущий митрополит и местоблюститель патриаршего престола). Он дал весьма высокую оценку о. Николаю и как педагогу, и как администратору:

Ректор Тобольской духовной семинарии, монашество

Несмотря на положительную характеристику ревизора 23 сентября 1914 года Св. Синод о. Николай был переведен из Красноярска на должность ректора Тобольской духовной семинарии. Прибыл в Тобольск 1 октября этого же года. «Служит с глубоким молитвенным подъемом, возгласы произносит громко и ясно» [9], — писал об о. Николае корреспондент «Тобольских епархиальных ведомостей».

Определением Св. Синода от 5-8 мая 1915 года уволен от духовно-учебной службы, «за выслугою срока на пенсию» [10].

Поселился в Томске, где проживал и работал врачом его родной брат.

30 января 1919 года упоминается как протоиерей в связи с избранием председателем правления Западносибирского законоучительского союза, призванного объединить усилия преподавателей Закона Божия [11].

Пострижен в монашество с именем в честь святителя Никифора I, патриарха Константинопольского, затем возведен в сан архимандрита.

На Новосибирской кафедре

25 сентября 1924 года [12] хиротонисан во епископа Новониколаевского в Московском храме мученика Никиты на Старой Басманной улице. Хиротонию возглавил Святейший Патриарх Тихон (Беллавин).

На новообразованной кафедре вел активную борьбу с обновленческим и григорианским расколами.

В 1927 году возведен в сан архиепископа с титулом Новосибирский (в связи с переименованием города).

18 апреля 1932 года возведен в сан митрополита.

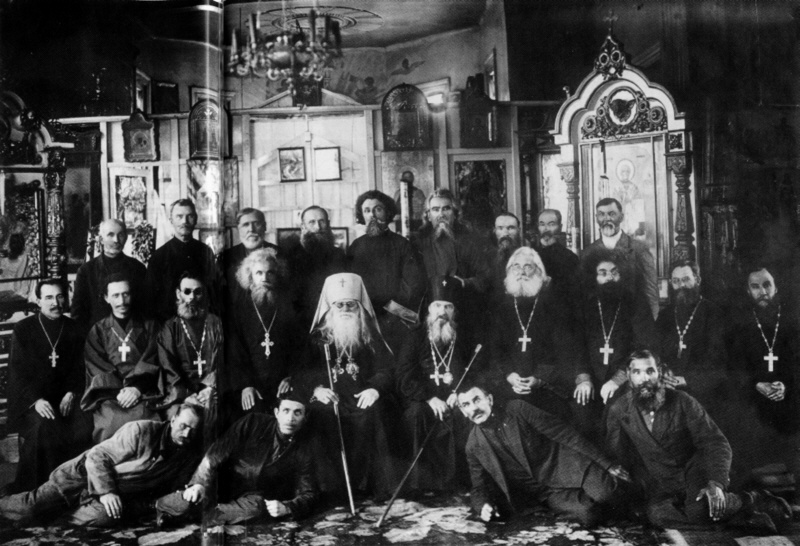

Новосибирская епархия. Митрополит Никифор (Асташевский; †1937) и архиепископ Сергий (Васильков; †1937) с духовенством и мирянами. Фото 1937 года.

В мае 1935 года был отправлен на покой. На его место был назначен архиепископ Томский Сергий (Васильков). Отойдя от дел епархии, не покинул Новосибирск. Так получилось, что почти два года в Новосибирске было два архиерея.

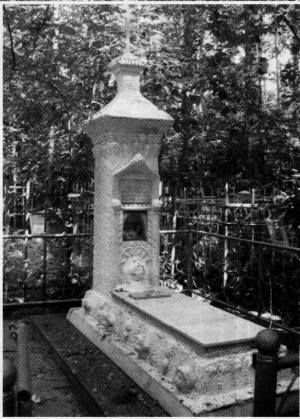

Скончался 30 апреля 1937 года [13] в Великую Пятницу. Погребен на кладбище Успенской церкви в Новосибирске. В 1961 году в связи с закрытием церкви останки владыки были перенесены на Заельцовское кладбище города Новосибирска.

Был похоронен близ Успенской церкви Новосибирска, а в 1961 году после её закрытия и сноса останки владыки были перенесены на Заельцовское кладбище города.

Митрополит Никифор (Асташевский), местночтимый Новосибирский святой, был крестным отцом Софии Георгиевны Фединой. София (в девичестве Непомнящих) — двоюродная внучка по матер.линии Асташевских первого Новосибирского митрополита, рассказывала о перезахоронении останков владыки в 1961г. Во время перезахоронения митрополита рабочие случайно задели крышку гроба, и из него показалась нетленная рука. По распоряжению местного иерарха тех лет частица гроба как святыня была перенесена в Вознесенский кафедральный собор Новосибирска, а на кладбище устремились люди с разного рода недугами, обращаясь к Никифору с молитвами.

Награды

- ордена св. Станислава III и II степеней, св. Анны III и II степеней (не позднее 1899) [14]

- орден св. Владимира IV степени (1903)

- орден св. Владимира III степени (к 6 мая 1906 — дню Рождения Его Императорского Величества)

- наперсный крест из кабинета Его Величества, без украшений (6 мая 1912)

- право ношения креста на клобуке (2 апреля 1931)

Сочинения

- Речь пред молебствием по случаю освящения места под постройку каменных зданий для Красноярской духовной семинарии // Енисейские епархиальные ведомости, 1900, №13, отдел неофиц., с.353-359.

- Речь пред молебствием по случаю закладки церкви в строящихся каменных зданиях для Красноярской духовной семинарии // Енисейские епархиальные ведомости, 1901, №15, с.349-359.

- Предложение Председателя Совета, прот. Н. Асташевского, в Совет Енисейского Братства Рождества Пресвятой Богородицы. Об организации духовенства для пастырской (проповеднической и приходской) деятельности [3 января 1908 г.] // Енисейские епархиальные ведомости, 1908, №5, с.17-19; №6, с.17-22.

- Речь ректора семинарии [при встрече епископа Енисейского Никона в г. Красноярске 23 февраля 1913 г.] // Енисейские епархиальные ведомости, 1913, №5, с.12-15.

- Доклад о. Ректора семинарии, протоиерея Н.П. Асташевского о постановке пения и музыки в духовно-учебных заведениях //Енисейские епархиальные ведомости, 1913, №8, с.26-30; №9, с.27-30; №10, с.36-41; №11, с.38-39.

- Речь на освящение домовой Красноярской духовной семинарии церкви, 29 марта 1914 г. // Енисейские епархиальные ведомости, 1914, №9, с.19-28.

Литература

- Местная хроника [о встрече о. Ректора Николая Асташевского в Красноярске 25 октября 1897 г.] // Енисейские епархиальные ведомости, 1897, №21, отдел неофиц., с.365.

- Глубокоуважаемому и дорогому о. Ректору в день его Ангела [стихотворение, посвященное прот. Н. Асташевскому его воспитанниками, 9 мая 1899 г.] // Енисейские епархиальные ведомости, 1899, №10, отдел неофиц., с.297-298.

- Проводы бывшего ректора Красноярской духовной семинарии, прот. Н.П. Асташевского // Енисейские епархиальные ведомости, 1914, №19, с.16-19.

- Алексеевский А. К проводам бывшего ректора Красноярской духовной семинарии, прот. Н.П. Асташевского // Енисейские епархиальные ведомости, 1914, №22, с.17-18.

- Священник К.П. По поводу перевода о. Ректора Красноярской духовной семинарии, прот. Н.П. Асташевского в Тобольскую семинарию// Енисейские епархиальные ведомости, 1914, №22, с.19-20.

- «ЖМП» 1931, № 5, с. 3, 1932, № 11-12, с. 4.

- ФПС I, № 213, с. 8, II, с. 5, III, с. 5.

- ФАМ I, № 170, с. 14.

- Заметки и дополнения Е.М.

- «Списки архиереев 1897-1944 гг. Патриарха Алексия», с. 22.

Использованные материалы

- Ростислав (Девятов), митр. Томский и Асиновский, Жизненный путь и педагогическая деятельность митрополита Никифора (Асташевского Н.П.) // Труды Томской духовной семинарии. Сб.2.- Томск:Томская духовная семинария.2013.С.57-74.

- http://www.tompds.ru/images/Astashevskii.doc

- Личный состав служащих в Красноярской духовной семинарии в 1906 году // Енисейские епархиальные ведомости, 1906, №19, с.647-648.

- Енисейские епархиальные ведомости, 1897, №20, отдел офиц., с.142-143; 1898, отдел офиц., №1, с.1; №2, с.12; 1903, №12, с.251; 1906, №8, с.289; №11, с.386; 1912, №14, с.2-3; 1914, №18, с.27.

- Е.А. Шабунин, референт Издательского совета Новосибирской епархии. Православный некрополь. Митрополит Новосибирский Никифор (Асташевский Николай Петрович)

- http://www.orthedu.ru/hist-nsk-eparh/kraeved/nekropol/434-09.html

- Митрополит Новосибирский Никифор (Асташевский). Материал сайта Новосибирской епархии «Образование и Православие»

- http://www.orthedu.ru/kraeved/novosibirskie_arhierei/3892-mi…tml

- Биография на сайте «Русское Православие»

- http://www.ortho-rus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?2_5040

- В.И. Новый ректор Тобольской духовной семинарии // «Тобольские епархиальные ведомости», 1914, № 24, отдел неофиц., с. 429-430.

[1] «Выпускники Казанской духовной академии 1846-1916 гг.», страница генеалогического сайта А.А. Бовкало — http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/kazda.html

[2] Ростислав (Девятов), митр. Томский и Асиновский, Жизненный путь и педагогическая деятельность митрополита Никифора (Асташевского Н.П.) // Труды Томской духовной семинарии. Сб.2.- Томск:Томская духовная семинария.2013.С.57-74. — http://www.tompds.ru/images/Astashevskii.doc

[3] Священник К.П. По поводу перевода о. Ректора Красноярской духовной семинарии, прот. Н.П. Асташевского в Тобольскую семинарию// Енисейские епархиальные ведомости, 1914, №22, с.19.

[4] Касаткин А. Открытие краткосрочных педагогических курсов для учителей и учительниц церковно-приходских школ Енисейской епархии// Енисейские епархиальные ведомости, 1901, №14, с.329.

[5] Первое общеепархиальное пастырское собрание духовенства Енисейской епархии. (Заседание 2-ое. 25 января 1909 г.) // Енисейские епархиальные ведомости, 1909, №4, с.25-26.

[6] Журнал № 56 от 11 декабря 1909 г. XXXIX общеепархиального съезда духовенства Енисейской епархии в г. Красноярске 1909-1910 г. // Енисейские епархиальные ведомости, 1910, №8, с.12.

[7] Отчет Енисейского церковно-историко-археологического общества со дня его учреждения (11 марта 1912 г.) по 1 января 1914 года // Енисейские епархиальные ведомости, №5, с.5.

[8] Ростислав (Девятов), митр. Томский и Асиновский, Жизненный путь и педагогическая деятельность митрополита Никифора (Асташевского Н.П.) // Труды Томской духовной семинарии. Сб.2.- Томск:Томская духовная семинария.2013.С.57-74. — http://www.tompds.ru/images/Astashevskii.doc

[9] Местный. Прибытие в Тобольск ректора семинарии, протоиерея Н.П. Асташевского // Тобольские епархиальные ведомости, 1914, №28, отдел неофиц., с.506-507.

[10] Тобольские епархиальные ведомости, 1915, №21, отдел офиц., с.282.

[11] Это ставит под сомнение сообщение митрополита Мануила (Лемешевского) о пострижении протоиерея Николая Асташевского в монашество и возведении его в сан архимандрита в 1917 году.

[12] Ростислав (Девятов), митр. Томский и Асиновский, Жизненный путь и педагогическая деятельность митрополита Никифора (Асташевского Н.П.) // Труды Томской духовной семинарии. Сб.2.- Томск:Томская духовная семинария.2013.С.57-74. — http://www.tompds.ru/images/Astashevskii.doc . По информации сайта Новосибирской епархии «Образование и Православие», 28 сентября; по ortho-rus.ru — 15 сентября.

[13] По ortho-rus.ru — 17 апреля — вероятно, старостильная дата.

[14] Личный состав служащих в Красноярской духовной семинарии в 1899 году // Енисейские епархиальные ведомости, 1899, № 19, отдел офиц., с.192.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

К 70-летию со дня кончины митрополита Новосибирского Никифора

ПЕРВЫЙ НОВОСИБИРСКИЙ АРХИЕРЕЙ

30 апреля 2007 года исполнилось 70 лет со дня кончины митрополита Новосибирского Никифора (Асташевского) — первого архиерея, управлявшего самостоятельной Новосибирской епархией.

Николай Петрович Асташевский (в некоторых источниках указан другой вариант написания фамилии — «Осташевский») родился 15 мая 1848 года. Как сообщили побывавшие в прошлом году в Новосибирске его родственники, отец будущего иерарха Петр был протоиереем в Рязани. Николай Асташевский окончил Казанскую Духовную академию со степенью кандидата богословия. В конце 80-х годов XIX века он был преподавателем в Томской Духовной семинарии. Когда Николай Петрович был рукоположен во священный сан неизвестно, но с 1897 года он — протоиерей, ректор новооткрытой Красноярской Духовной семинарии. Эту должность отец Николай занимал до 1914 года, когда был переведен в Тобольскую Духовную семинарию, где так же был ректором.

О продолжительности служения протоиерея Николая Асташевского в Тобольске точных сведений нет, но известно, что в 1917 году он был пострижен в монашество с именем Никифор в честь святителя Никифора, Патриарха Константинопольского, и возведен в сан архимандрита.

Активность раскольников-обновленцев, поддерживаемых советской властью, привела к тому, что абсолютное большинство приходов в Новониколаевске и в окрестных городах и селах перешла в юрисдикцию обновленческих архиереев. Новониколаевск стал центром Сибирской обновленческой митрополии. Поэтому Святейший Патриарх Тихон принял решение образовать в Новониколаевске самостоятельную епархию и направить туда епископа.

15/28 сентября 1924 года в Москве архимандрит Никифор был хиротонисан во епископа Новониколаевского. Хиротония состоялась в храме святого мученика Иоанна Воина на Якиманке.

Именно после приезда в Ново-николаевск епископа Никифора Вознесенская Турухановская церковь становиться кафедральным храмом Новониколаевских, а затем Новосибирских архиереев. В середине 20-х годов, по благословению Владыки Никифора, к Вознесенской церкви был пристроен придел, освященный в честь небесного покровителя Владыки в крещении — святителя Николая Чудотворца. В эти же годы были открыты Успенская церковь на новом кладбище в Новосибирске и Свято-Никольский храм в селе Ново-Луговое.

Служение Владыки Никифора способствовало тому, что началось массовое возвращение духовенства вместе с прихожанами из обновленческого раскола. К началу 1927 года Новосибирская епархия, возглавляемая: им, включала 205 приходов, находящихся в Новосибирском, Барабинском, Барнаульском и Каменском округах Западно-Сибирского края и объединенные в 17 благочиннических округов. В 1927 году Владыка Никифор 6ыл возведен в сан архиепископа, а 18 апреля 1932 — митрополита.

В начале 30-х годов по епархии прошла первая волна массовых закрытий храмов и арестов духовенства, связанная с коллективизацией. В частности был арестован келейник Владыки архимандрит Сергий (Скрипалыциков), который учился в Красноярской Духовной семинарии в период ректорства в ней протоиерея Николая Асташевского. Однако сам Владыка Никифор репрессиям подвергнут не был.

Духовенство и миряне Новосибирской епархии 25 мая 1936 года. Снимок сделан по случаю 10-летия архиерейского служения архиепископа Новосибирского Сергия (Василькова). Хотя эта фотография уже публиковалась, но, надеясь, что кто-нибудь из наших читателей сможет сообщит какие-нибудь сведения о сфотографированных лицах, редакция решила ее поместить. В настоящее время известно, что в центре в белом клобуке сидит митрополит Никифор. Рядом с ним архиепископ Сергий (Васильков), управлявший Новосибирской епархией с 1935 года до ареста в мае 1937 года (расстрелян 29 июля 1937 года в Новосибирске). Кроме того нам в настоящее время известно, что во втором ряду второй слева сидит священник Петр Мильский (расстрелян 27 августа 1937 года в Бийске), четвертый слева — протоиерей Василий Вавилов (расстрелян 29 июля 1937 года в Новосибирске). Седьмой слева, рядом с архиепископом Сергием, протоиерей Иоанн Боголюбов ((расстрелян 25 августа 1937 года в Новосибирске). В третьем ряду пятый слева стоит протодикон Григорий Солодилов (расстрелян 25 августа 1937 года в Новосибирске)

Митрополит Никифор управлял Новосибирской епархией до мая 1935 года. Скончался Владыка 17 / 30 апреля 1937 года в Великую Пятницу и был погребен на кладбище около Успенской церкви. В 1962 году в связи с закрытием кладбища и предстоящим сносом Успенской церкви останки митрополита Никифора были перенесены на Заельцовское кладбище города. Владыка был похоронен рядом с могилой сестры митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея — Марии Дмитриевны Городцовой. Многие новосибирцы приходят помолиться на могилу митрополита Никифора.

Архиепископ Новосибирский и Бердский Тихон с епархиальным духовенством совершает панихиду в день семидесятой годовщины кончины митрополита Никифора

В понедельник 30 апреля 2007 года архиепископ Новосибирский и Бердский Тихон в сослужении епархиального духовенства совершил в Вознесенском кафедральном соборе панихиду по приснопоминаемому митрополиту Никифору. В слове обращенном к собравшимся Владыка Тихон отметил, что почивший иерарх явил великие труды, направленные на сохранив церковного единства, и призвал новосибирцев молитвенно почитать его память.

В тот же день председатель Издательского совета Новосибирской епархии протоиерей Виталий Бочкарев совершил панихиду на могиле митрополита Никифора.

Могила митрополита Никифора на Заельцовском кладбище Новосибирска

Редакция «Сибири православной» надеется, что кто-нибудь из наших читателей обладает какими-либо сведениями о митрополите Никифоре и поделится с нами этой информацией.

Сибирь православная № 1 (6) 2007

https://www.myheritage.com/site-family-tree-52397181/%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2?lang=RU

прсм. (407)